Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der das Immunsystem irrtümlich körpereigenes Schilddrüsengewebe angreift und zerstört.

Kurz zusammengefasst:

- Häufige Folge ist eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)

- Vor allem Frauen zwischen 30 und 50 Jahren sind betroffen

- Die Schulmedizin behandelt symptomatisch mit Hormonen

- Die Komplementärmedizin setzt auf ganzheitliche Ansätze

Inhaltsverzeichnis

Hashimoto – die Autoimmunerkrankung im Überblick

Benannt nach dem japanischen Arzt Dr. Hakaru Hashimoto, der die Erkrankung 1912 als erster beschrieb, handelt es sich bei der Hashimoto-Thyreoiditis um eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Schilddrüse, die durch eine zunehmende Zerstörung von Schilddrüsengewebe gekennzeichnet ist.

Dadurch nimmt die Funktion der kleinen, aber lebenswichtigen Hormondrüse, ausreichend Schilddrüsenhormone zu bilden und auszuschütten, immer mehr ab, bis schließlich die typischen Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) auftreten.

Hashimoto ist mehr als eine Schilddrüsenerkrankung – es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Immunreaktion, Hormonungleichgewicht und individueller Lebensgeschichte.

Markus Breitenberger, Heilpraktiker

In folgendem knapp 80-minütigen Video widmen wir uns intensiv dem Krankheitsbild Hashimoto Thyreoiditis. Hashimoto-Experte Markus Breitenberger beantwortet darin zahlreiche wichtige Fragen rund um Ursachen, Symptome, Diagnose und ganzheitliche Behandlungsansätze.

Was passiert bei Hashimoto im Körper?

Die anhaltende Entzündungsreaktion ist die Folge einer Fehlsteuerung des Immunsystems: Abwehrzellen greifen irrtümlich körpereigenes Gewebe – in diesem Fall die Schilddrüsenzellen – an und schädigen diese. Damit gehört die Hashimoto-Thyreoiditis zu den Autoimmunerkrankungen; deshalb wird die Erkrankung auch „Autoimmunthyreoiditis“ genannt. Umgangssprachlich hat sich das saloppe „Hashimoto“ etabliert.

Schon Ende der 1970er Jahre hat eine bevölkerungsbasierte Verlaufsstudie (Wickham-Studie) festgestellt, dass bei zehn Prozent der Gesamtbevölkerung erhöhte, für Hashimoto typische Auto-Antikörperwerte im Blut nachweisbar sind. Aktuellen Schätzungen zufolge erkranken hierzulande jedes Jahr inzwischen 3 bis 6 Personen pro 10.000 Einwohner an einer Autoimmunthyreoiditis – Tendenz steigend.

Warum sind Frauen häufiger betroffen?

Auffällig ist, dass die Hashimoto-Thyreoiditis in der Regel erst im Erwachsenenalter, oft zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr, auftritt – und dass vor allem Frauen betroffen sind: Sie erkranken zehn- bis 15-mal häufiger als Männer. Noch sind die Gründe nicht vollständig geklärt. Vermutet werden vor allem geschlechtsspezifische Unterschiede in der körpereigenen Abwehr: Inzwischen weiß man, dass Frauen eine stärke Immunkompetenz haben als Männer.

Hierfür sind nicht nur die weiblichen Sexualhormone (Östrogen und Progesteron) verantwortlich, sondern auch der Umstand, dass Frauen zwei X-Chromosomen besitzen – im Gegensatz zu Männern, die ein X- und Y-Chromosom haben. Auf den X-Chromosomen befindet sich ein Großteil der Gene, die das Immunsystem regulieren – und diese sorgen unter anderem dafür, dass das weibliche Abwehrsystem in seinen Reaktionen effektiver ist als das Immunsystem der Männer.

Dadurch sind Frauen im Allgemeinen weniger anfällig für Infekte, aber das aktivere Immunsystem neigt auch zu einer stärkeren Autoimmunität. Die Folge: Frauen leiden deutlich häufiger an Autoimmunerkrankungen wie eine Hashimoto-Thyreoiditis als Männer.

Individuelle Beratung zu Hashimoto in der Praxis Breitenberger (online oder vor Ort) in München:

Wie funktioniert die Schilddrüse?

Die Schilddrüse ist mit ihren etwa 18 Millilitern (Frauen) bzw. 25 Millilitern (Männer) zwar kaum größer als eine Walnuss, doch ist die Hormondrüse für den Körper lebenswichtig. Sie liegt unterhalb des Kehlkopfs wie ein Schild vor der Luftröhre, deshalb auch ihr Name. Zugleich erinnert ihre Form an einen Schmetterling, da sie aus zwei, fast gleich großen Flügellappen (Lobus sinister und Lobus dexter) besteht, die durch eine kleine Brücke (Isthmus) miteinander verbunden sind.

Diese Schilddrüsenlappen setzen sich aus unzähligen kleinen Drüsenläppchen (Lobuli) zusammen, die sich wiederum in winzige Bläschen (Follikel) aufteilen. In den Wänden der Follikel sitzen die Follikelepithelzellen (Thyreozyten), die die Schilddrüsenhormone bilden. Diese werden dann in der Follikelhöhle gespeichert, wo sie in inaktiver Form als Kolloid (Thyreoglobulin) vorliegen; von dort werden sie bei Bedarf sofort ins Blut abgegeben.

Zwischen und unter den Follikelzellen der Schilddrüse befinden sich die C-Zellen, die die Aufgabe haben, das Hormon Kalzitonin zu bilden. Zusammen mit seinem Gegenspieler, dem Parathormon aus den Nebenschilddrüsen, reguliert Kalzitonin unter anderem den Kalziumspiegel im Blut.

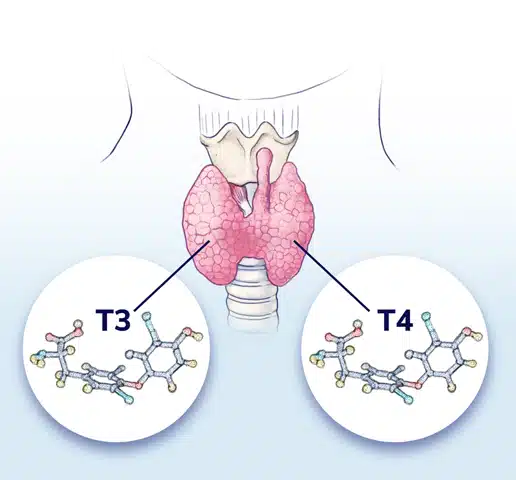

Was sind die Schilddrüsenhormone T3 und T4?

Wenn von Schilddrüsenhormonen die Rede ist, denken viele an die kleinen, aber äußerst wirksamen Botenstoffe, die unser gesamtes Energiemanagement beeinflussen. Tatsächlich handelt es sich dabei vor allem um zwei Hormone: Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). Sie regulieren zahlreiche Stoffwechselprozesse im Körper und sind damit entscheidend für unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Den Befehl dafür erhalten sie vom Gehirn, basierend auf einem komplexen Regelkreislauf, der vom Hypothalamus (einem Teil des Zwischenhirns) und von der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) gesteuert wird.

- T4 (Thyroxin) enthält vier Jodatome

- T3 (Trijodthyronin) enthält drei Jodatome

- Eine gesunde Schilddrüse produziert täglich etwa 95–110 Mikrogramm T4

- Die tägliche Produktion von T3 liegt bei etwa 10–25 Mikrogramm

Ausgangspunkt ist der Hypothalamus, der bei einem Mangel an Schilddrüsenhormonen im Blut das Hormon TRH (Thyreotropin Releasing Hormon) freisetzt und zur Hypophyse weiterleitet. Hier regt das TRH im Hypophysen-Vorderlappen die Bildung des Hormons TSH (Thyretropin) an. Steigt der TSH-Spiegel, produziert die Schilddrüse als Antwort T4 und T3. Die Hormonkonzentration im Blut nimmt zu – und das Gehirn drosselt die Produktion von TSH und TRH wieder. Hypothalamus, Hypophyse und Schilddrüse sind miteinander im ständigen Austausch – und halten den Hormonspiegel im Körper so auf einem konstanten Niveau.

T4 dient dem Körper mit seiner Halbwertzeit von etwa sieben Tagen primär als Reserve. Doch kann T4 jederzeit in T3 umgewandelt werden. Hierfür spalten Enzyme (Dejodasen) ein Jodatom ab. Im Blut wird der überwiegende Teil von T3 und T4 an spezielle Eiweiße gebunden, die die Hormone nun an ihren Bestimmungsort transportieren. Tatsächlich liegt nur ein sehr kleiner Teil der Schilddrüsenhormone in freier Form vor (freies T4 =, fT4; freies T3 = fT3) – und nur die „Freien“ können auf den Stoffwechsel Einfluss nehmen.

Welche Körperfunktionen beeinflussen T3 und T4?

T4 und T3 bestimmen entscheidend die gesamte Stoffwechsellage und beeinflussen auf diese Weise zahlreiche Körperfunktionen, z.B.

- Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel

- Energiestoffwechsel

- Wärmeproduktion

- Sauerstoffumsatz

- Eisenstoffwechsel

- Cholesterinblutspiegel

- Regulation des Wasserhaushalts

- Knochenwachstum

- Verdauung

Außerdem haben veränderte Schilddrüsenwerte Einfluss auf unser seelisches Gleichgewicht und können uns deshalb auch psychisch aus der Bahn aus der Bahn werfen. So wird z.B. oft eine Depression in Verbindung mit einer Hashimoto-Thyreoiditis in Verbindung gebracht. Wie sich eine Schilddrüsenfunktion äußert, erfahren Sie hier:

Diagnose & Behandlung

Die Schulmedizin geht davon aus, dass eine Hashimoto-Thyreoiditis nicht heilbar ist und beschränkt sich im Wesentlichen darauf, zur Symptomlinderung die fehlenden Schilddrüsenhormone mit Tabletten (L-Thyroxin) auszugleichen.

Demgegenüber vereint eine komplementärmedizinische Behandlung das Beste aus Schulmedizin, Naturheilkunde, klassischer Homöopathie und orthemolekularer Medizin – und hier gibt es zahlreiche gut dokumentierte Heilungsverläufe.

Mehr zur ganzheitlichen Behandlung der Hashimoto-Thyreoiditis erfahren Sie hier:

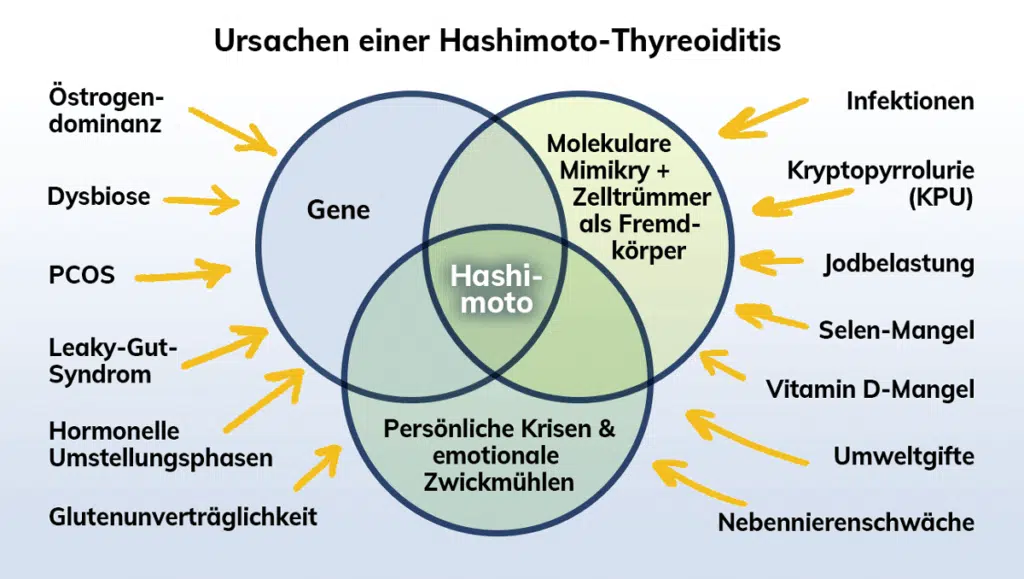

Ursachen und Risikofaktoren

Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, immunologischen Prozessen und äußeren Einflussfaktoren – wie die folgende Grafik veranschaulicht:

In meiner Praxis zeigt sich immer wieder: Der Beginn einer Hashimoto-Erkrankung steht häufig in Zusammenhang mit emotionalen Belastungen oder langanhaltendem Stress.

Markus Breitenberger, Heilpraktiker

Genetische Vorbelastung

Es besteht eine familiäre Veranlagung: Verwandte ersten Grades, also Eltern, Geschwister und Kinder, scheinen besonders anfällig zu sein. Kinder betroffener Eltern haben eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, dass sie auch erkranken. Ein spezifisches Vererbungsmuster liegt jedoch nicht vor.

Aber: Gesundheit ist kein Zufall! Warum manche Menschen nicht erkranken, obwohl sie diese Veranlagung haben, wird im Wissenschaftsbereich der Salutogenese erforscht.

Molekulare Mimikry

Einige Viren und Bakterien können ihr Aussehen an körpereigene Zellen anpassen. Dadurch entsteht eine große Ähnlichkeit zwischen körperfremden und eigenen Strukturen, dem eine verhängnisvolle Kettenreaktion folgt: wenn das Immunsystem diese fremden Eindringlinge angreift, bekämpft es automatisch auch körpereigenes Gewebe. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das rheumatische Fieber, wenn eine Immunantwort gegen Streptokokken bei einer Mandelentzündung auch die Herzklappen angreift und zerstört.

Zelltrümmer als Fremdkörper

Diese Theorie geht davon aus, dass Schilddrüsenzellen durch eine Infektion geschädigt werden, wodurch Zelltrümmer ins Blut gelangen. Im Blut werden diese vom Immunsystem als Fremdkörper identifiziert und bekämpft.

Umwelteinflüsse

Wie und unter welchen Umständen Menschen leben, hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit der Betreffenden.

Stress und persönliche Krisen

Die meisten Patienten in meiner Praxis berichten von belastenden Lebenssituationen vor Beginn der Beschwerden: Probleme in der Partnerschaft, Trennung, Schwierigkeiten im System der Herkunftsfamilie oder auch Mobbing am Arbeitsplatz. Der Stress entsteht dabei meist durch Entscheidungs-Konflikte und „emotionalen Zwickmühlen“, wenn es einfach keinen Ausweg zu geben scheint. Gehäuft geht es um Themen von Kummer, Kränkung und Enttäuschung mit unterdrückten Emotionen.

Meiner Erfahrung nach besteht signifikant oft eine emotional belastende Situation, bevor die Erkrankung ausbricht. Aber auch hormonelle Umstellungsphasen können zu Auslösern werden. Bei Frauen ist es häufiger die Zeit nach der Entbindung und Stillzeit bzw. nach dem Absetzen der Pille (seltener in der Schwangerschaft und während der Pilleneinnahme), aber auch in der Prämenopause oder bei Hormonsubstitution in der Menopause.

Stille Entzündungen

Stille Entzündungen sind heute nachweislich an der Mehrzahl aller chronischen Zivilisationserkrankungen ursächlich beteiligt. Wer das diagnostizieren und behandeln kann, macht den entscheidenden Unterschied in der Therapie der Hashimoto-Thyreoiditis.

Weitere bekannte Auslöser sind:

- Östrogendominanz bzw. Progesteronmangel

- Polyzistisches Ovarsyndrom

- Leaky-Gut-Syndrom

- Dysbiose

- Virusinfektionen wie Pfeiffersches Drüsenfieber, Mumps, Röteln, Herpes, Covid 19

- Immunstimulierende Arzneien und Impfungen wie Interferon-α oder Interleukin-2

- Jodbelastung durch Röntgenkontrastmittel (Herzkatheteruntersuchung, Angiographie, CT), Arzneimittel (z.B. Amiodaron), Milchprodukte aus konventioneller Landwirtschaft, Nahrungsergänzungsmittel, die getrocknete Algen und Seetang enthalten

- Nebennierenschwäche

- Glutenunverträglichkeit

- Vitamin-D-Mangel

Selbsttest: Besteht ein Hashimoto-Verdacht?

Plötzliche Erschöpfung, Gewichtszunahme oder Haarausfall? Die Symptome einer Hashimoto-Thyreoiditis sind oft unspezifisch – und bleiben lange unentdeckt. Mit unserem medizinisch geprüften Selbsttest können Sie erste Hinweise sammeln, ob eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto vorliegen könnte.

Wichtig: Der Test ersetzt keine ärztliche Diagnose, gibt aber Orientierung für die nächsten Schritte.

Symptome

Die Symptome einer Autoimmunthyreoiditis unterscheiden sich je nach Stadium bzw. Phase der Erkrankung. Bei den meisten Patientinnen bzw. Patienten verläuft die Krankheit schleichend und bleibt erst einmal lang unbemerkt – auch weil eine Hashimoto-Thyreoiditis normalerweise keine nennenswerten Schmerzen verursacht.

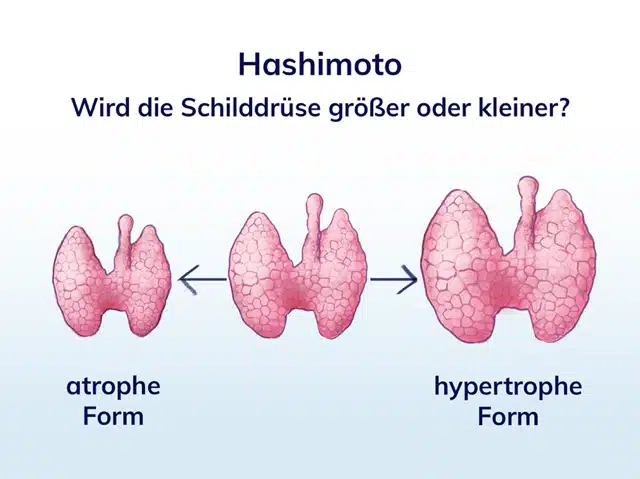

Auf Dauer führen die Autoimmunprozesse jedoch zu einer Zerstörung der Schilddrüse mit der Folge einer Schilddrüsenunterfunktion. Dies hat oft eine Schrumpfung der Schilddrüse (atrophe Form) zur Folge. Mitunter kommt es aber auch vor, dass sich die zunächst Schilddrüse vergrößert (hyperthrophe Form) und sogar eine Struma entwickelt, dies lässt sich vor allem in frühen Krankheitsstadien beobachten.

Akuter Entzündungsschub

Im akuten Entzündungsschub einer Hashimoto-Thyreoiditis wird Schilddrüsengewebe zerstört und es können größere Mengen an Hormonen freigesetzt werden, die Folge ist eine passagere Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose). Ein solcher, auch als „Hashitoxikose“ bezeichneter Schub tritt oft zu Beginn der Erkrankung auf. Aber auch während des weiteren Verlaufs sind immer wieder Phasen einer verstärkten Entzündungsaktivität möglich, wodurch kurzzeitig Anzeichen einer Schilddrüsenüberfunktion auftreten, etwa Herzrasen, Schwitzen, eine erhöhte Herzfrequenz, Hitzewallungen, Unruhe und Nervosität.

Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion als Folge der Gewebezerstörung

Da eine Hashimoto-Thyreoiditis durch eine fortschreitende Zerstörung der Schilddrüse gekennzeichnet ist, stehen im weiteren Krankheitsverlauf fast immer die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) im Vordergrund. Nun laufen sämtliche Stoffwechselvorgänge verlangsamt ab – und dies wirkt sich auf zahlreiche Körperfunktionen aus. Mögliche Symptome sind zum Beispiel:

- Tagesmüdigkeit

- Apathie, Antriebslosigkeit

- Nebliges, watteartiges Gefühl im Kopf (Brain Fog)

- Konzentrationsstörung

- Niedergeschlagenheit, Entscheidungsschwäche, Depression

- Kälteempfindlichkeit

- Muskel- und Gelenkschmerzen

- Gewichtszunahme und hartnäckiges Übergewicht

- Teigige und trockene Haut

- Verstopfung

- Brüchige Haare, Haarausfall

- Keine Lust auf Sex

- Unerfüllter Kinderwunsch

Hashimoto und Depression

Stellt die Schilddrüse nicht mehr genug Hormone bereit, wirkt sich dies auch negativ auf die Seele – und damit auf die Stimmung und das psychische Wohlbefinden aus. Manchmal führen die Beschwerden nur zu einer leichten Beeinträchtigung, doch auch ernsthafte Folgeerkrankungen sind möglich. So gilt es inzwischen z.B. als erwiesen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen einer Autoimmunthyreoiditis und der Entstehung einer Depression gibt.

Eine Metastudie hat ergeben, dass Hashimoto-Patienten dreimal so häufig eine Depression (und eine Angststörung) entwickeln wie Menschen ohne die Vorerkrankung. Noch sind die Zusammenhänge nicht vollständig geklärt. Ein Erklärungsansatz ist, dass Schilddrüsenhormone auch die Aktivität von Neurotransmittern im Gehirn wie Serotonin oder Dopamin direkt beeinflussen können – und diese Nervenbotenstoffe sind wiederum wesentlich an der Stimmungsregulation beteiligt.

Idealerweise werden die Symptome gemildert, wenn sich durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen das hormonelle Gleichgewicht im Körper verbessert. Ist der Leidensdruck weiterhin hoch, kann es jedoch notwendig sein, die Depression gezielt zu behandeln.

Unabhängig davon, ob eher körperliche oder psychische Beeinträchtigungen vorherrschen – sehr belastend ist die Situation, dass ein Zusammenhang zwischen diesen vielfältigen Beschwerden und einer Schilddrüsenunterfunktion von Hausärzten und Endokrinologen negiert wird, wenn der TSH-Wert im Referenzbereich liegt. Was in diesem Fall zu tun ist, erfahren Sie im Artikel zu Diagnose und Behandlung.

Ernährung bei Hashimoto

Die richtige Ernährung spielt bei Hashimoto eine entscheidende Rolle – nicht als Diät, sondern als gezielte Unterstützung für Ihren Körper. Entzündungshemmende Lebensmittel, nährstoffreiche Kost und der bewusste Verzicht auf belastende Inhaltsstoffe können Ihre Beschwerden spürbar lindern. Erfahren Sie, welche Rolle Gluten, Jod, Selen und Omega-3-Fettsäuren bei der Hashimoto-Thyreoiditis spielen – und wie Sie Ihre Ernährung individuell anpassen.

Gewichtszunahme bei Hashimoto

Trotz gesunder Lebensweise nehmen Sie zu und haben Mühe, abzunehmen? Bei einer Hashimoto-Erkrankung ist das leider keine Seltenheit. Der Hormonmangel bremst den Stoffwechsel und erschwert die Fettverbrennung deutlich. Doch es gibt wirkungsvolle Strategien, um gegenzusteuern – durch gezielte Bewegung, hormonelle Begleitung, Intervallfasten und effektives Stressmanagement. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Körper unterstützen können, wieder ins Gleichgewicht zu kommen:

Hashimoto & Schwangerschaft

Eine Hashimoto-Thyreoiditis muss kein Hindernis für eine gesunde Schwangerschaft sein – doch sie erfordert besondere Aufmerksamkeit. Der Hormonbedarf steigt erheblich, und regelmäßige Kontrollen sowie eine individuell angepasste Behandlung sind essenziell, um Mutter und Kind bestmöglich zu schützen. Erfahren Sie, worauf es schon bei der Planung einer Schwangerschaft ankommt, wie die Schilddrüsenwerte optimal eingestellt werden – und was nach der Geburt zu beachten ist.

Bericht aus der Praxis Breitenberger

Viele Menschen mit Hashimoto fühlen sich trotz Diagnose und Medikation weiterhin erschöpft, gereizt oder überfordert. So ging es auch einer Patientin der Praxis Breitenberger in München – bis sie sich für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz entschied. In ihrem Erfahrungsbericht schildert sie offen, wie sie mithilfe erweiterter Diagnostik, gezielter homöopathischer Therapie und individueller Begleitung Schritt für Schritt zurück in ihre Kraft fand. Ein ehrlicher Einblick, der Mut macht.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so wenige, gezielte Termine mein Leben wieder in Balance bringen würden.“

– Patientenstimme

Individuelle Hashimoto-Beratung in der Praxis Breitenberger

Sie möchten Ihre Hashimoto-Erkrankung ganzheitlich verstehen und gezielt behandeln lassen? In der Praxis Breitenberger erwartet Sie eine individuelle Betreuung mit fundierter Diagnostik, naturheilkundlichen Ansätzen und viel Erfahrung im Umgang mit Autoimmunerkrankungen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – online oder telefonisch – und gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Stabilität, Klarheit und mehr Lebensqualität.

FAQ

Diese Fragen werden häufig zum Thema Hashimoto-Thyreoiditis gestellt:

Autoren:

Markus Breitenberger, Heilpraktiker und Homöopath. Seit über 25 Jahren behandelt er in eigener Praxis schwerpunktmäßig Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Er ist Autor von “Hashimoto ganzheitlich behandeln” und “Autoimmunerkrankungen in den Griff bekommen” sowie zahlreicher medizinischer Fachartikel.

Dr. Nicole Schaenzler, Philologin und Medizinjournalistin. Leiterin der Redaktion eines Gesundheitsmagazins und Fachautorin zahlreicher Bücher zu medizinischen Themen.

Quellen:

Gesundheitsportal gesund.bund.de, eine Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit

Hashimoto-Thyreoiditis: Laborkosmetik vermeiden, Ärztezeitung.at, 02/2018